Publications

La grande radio.fr

17/05/2023

REVUE VINAIGRETTE # 20

01/05/2023

La critique.org

30/04/2023

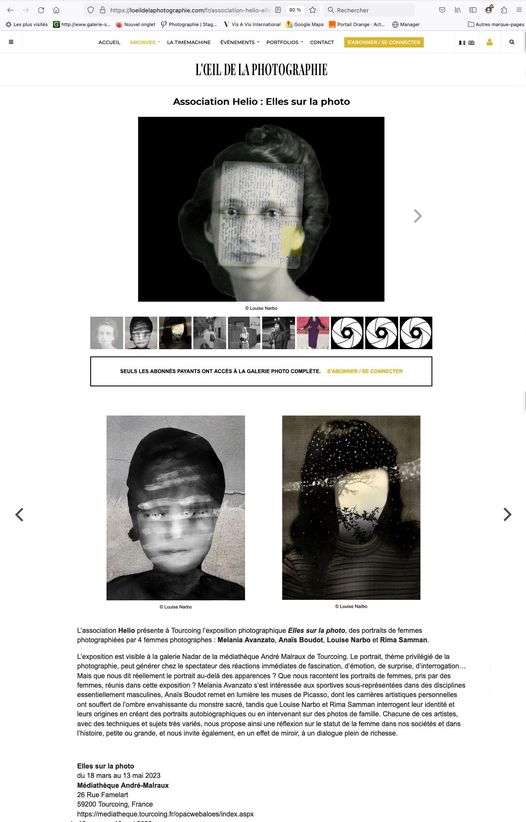

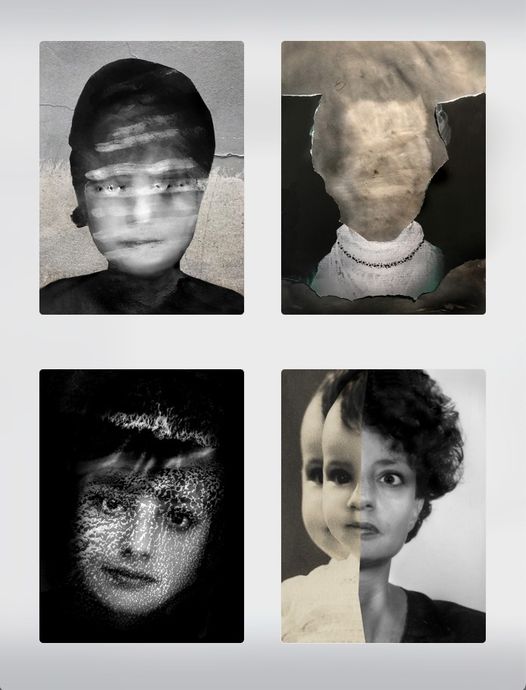

L'oeil de la photo

28/03/2023

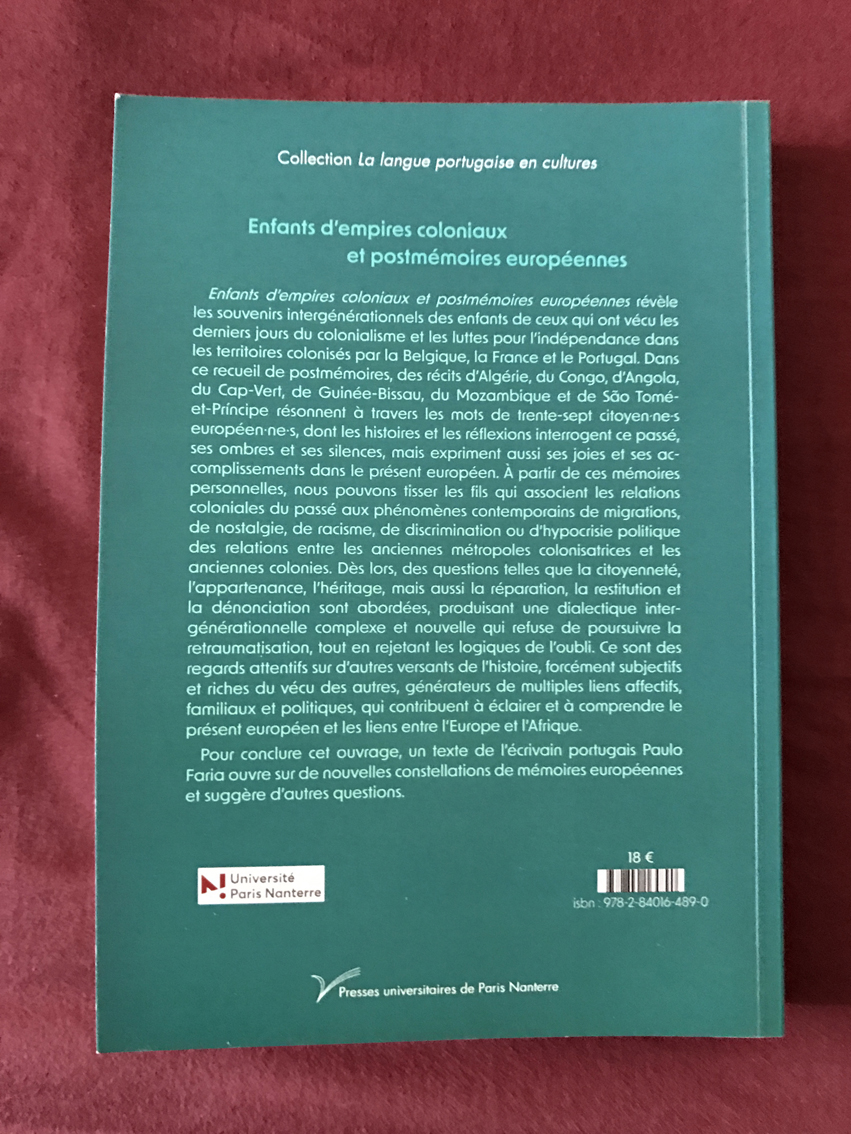

Enfants d'empires coloniaux et postmémoires européennes. Presses universitaires de Paris Nanterre.

08/04/2022

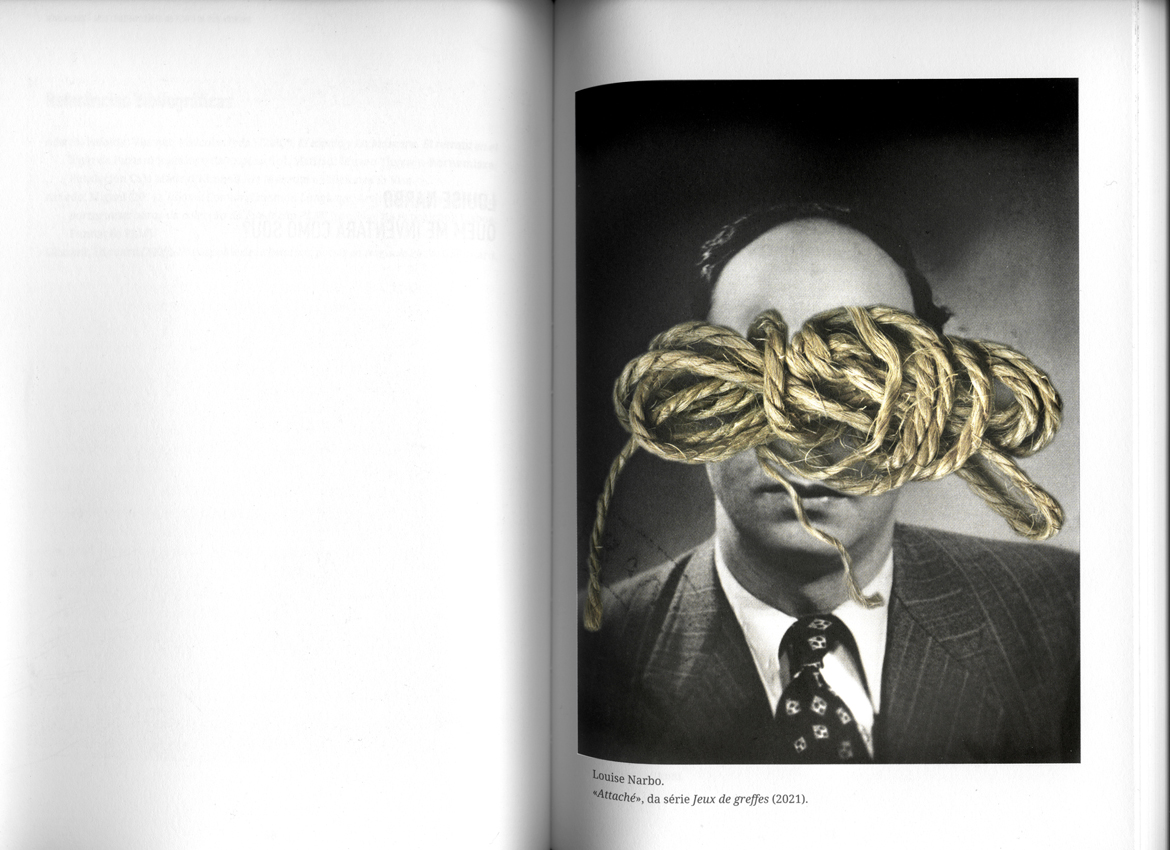

Catalogue de l'exposition

05/04/2022

NOVO MUNDO. L'art contemporain au temps de la post-mémoire

21/07/2021

.jpg)

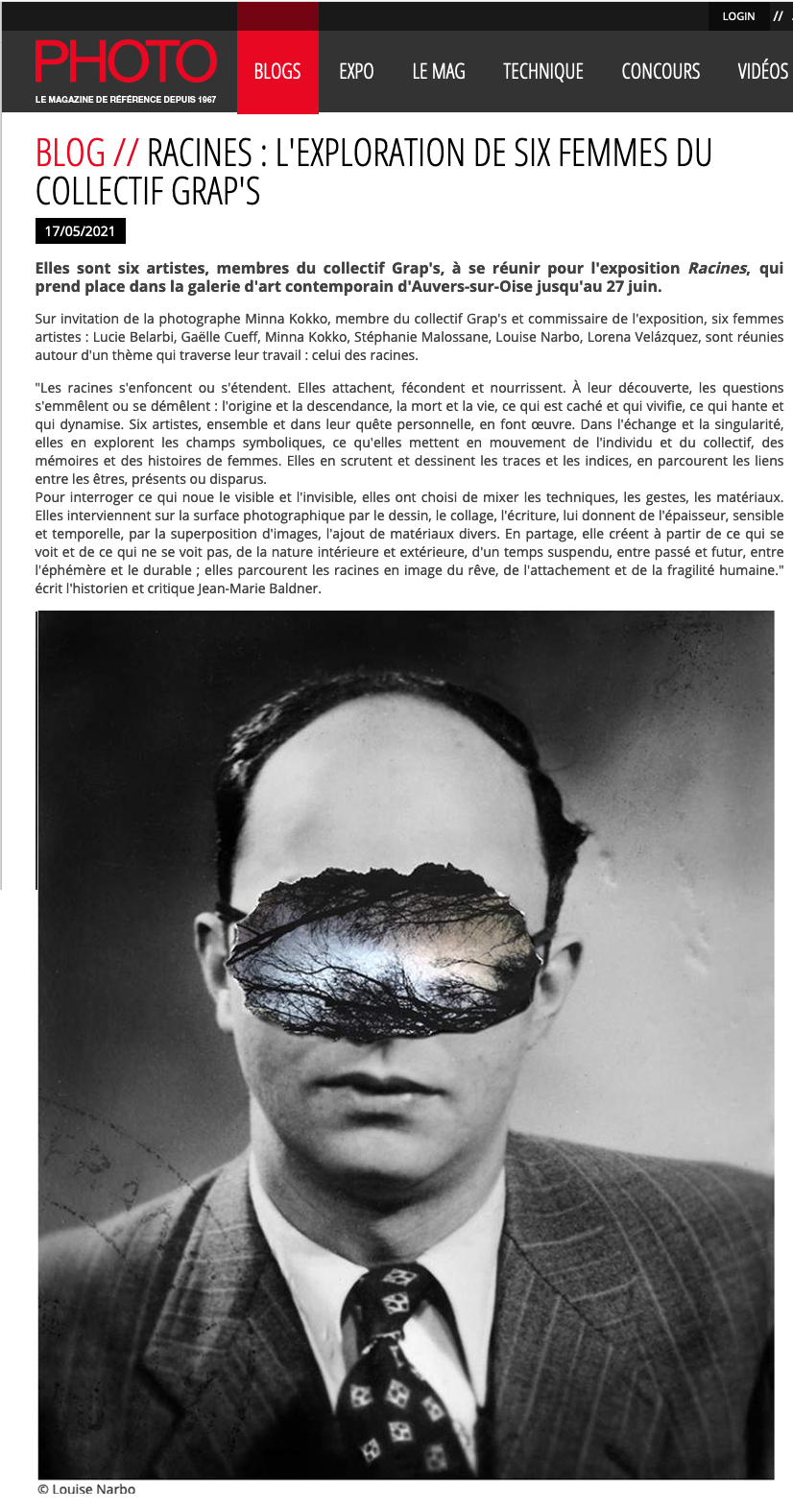

EXPOSITION COLLECTIVE A LA GALERIE D'ART CONTEMPORAIN

15/05/2021

.jpg)

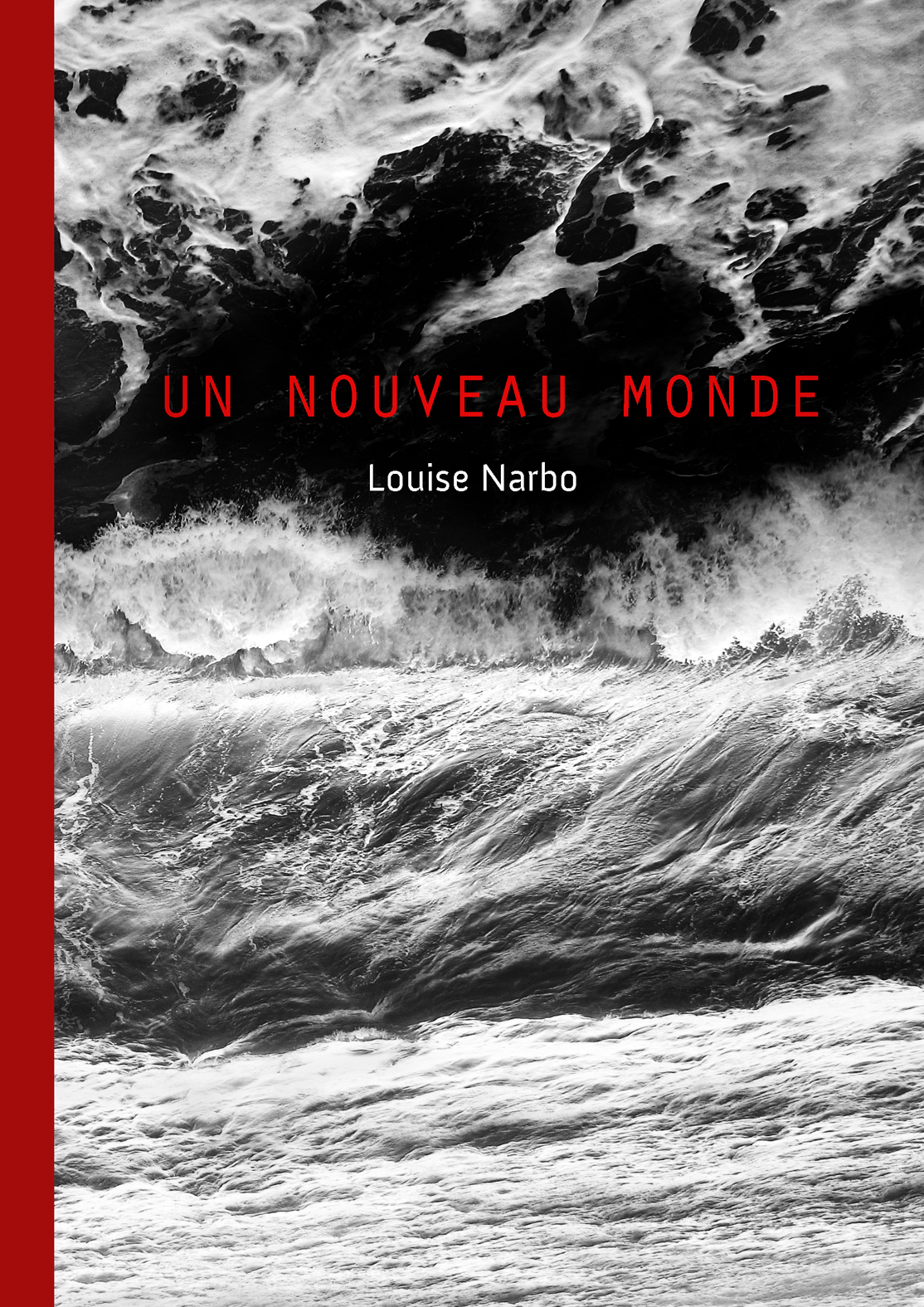

RUSH PHOTOBOOK MARSEILLE. Un nouveau monde

13/12/2019

COLLOQUE DE SAINT ETIENNE. Lieux identitaires, dispositif photolittéraires. Coupe Sombre

21/11/2019

CENTRE DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITE DE COIMBRA. Atricle d'Antonio Pinto Ribero à propos de Jeux de greffes.

01/10/2019

MAIRIE DE GRANVILLE. "L'exotisme de Granville". Un nouveau monde

05/09/2019

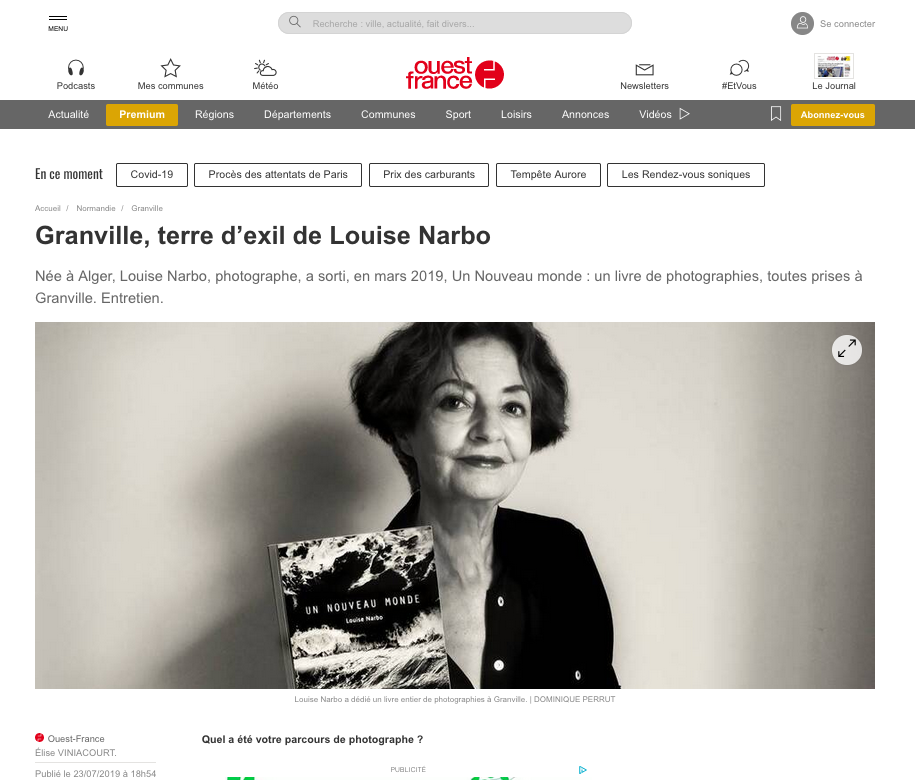

OUEST FRANCE. Granville

23/07/2019

NEWSLETTER MEMOIRS. CENTRE DE RECHERCHES DE COIMBRA. Portugal. Enfants d’empires et postmémoires Européennes. Article de Fatima Rodrigues.

23/03/2019

L’INTERVALLE. Fabien Ribery « Granville, une chambre à soi » https://lintervalle.blog/2019/03/22/grandville-une-chambre-a-soi-par-louise-narbo-photographe/

22/03/2019

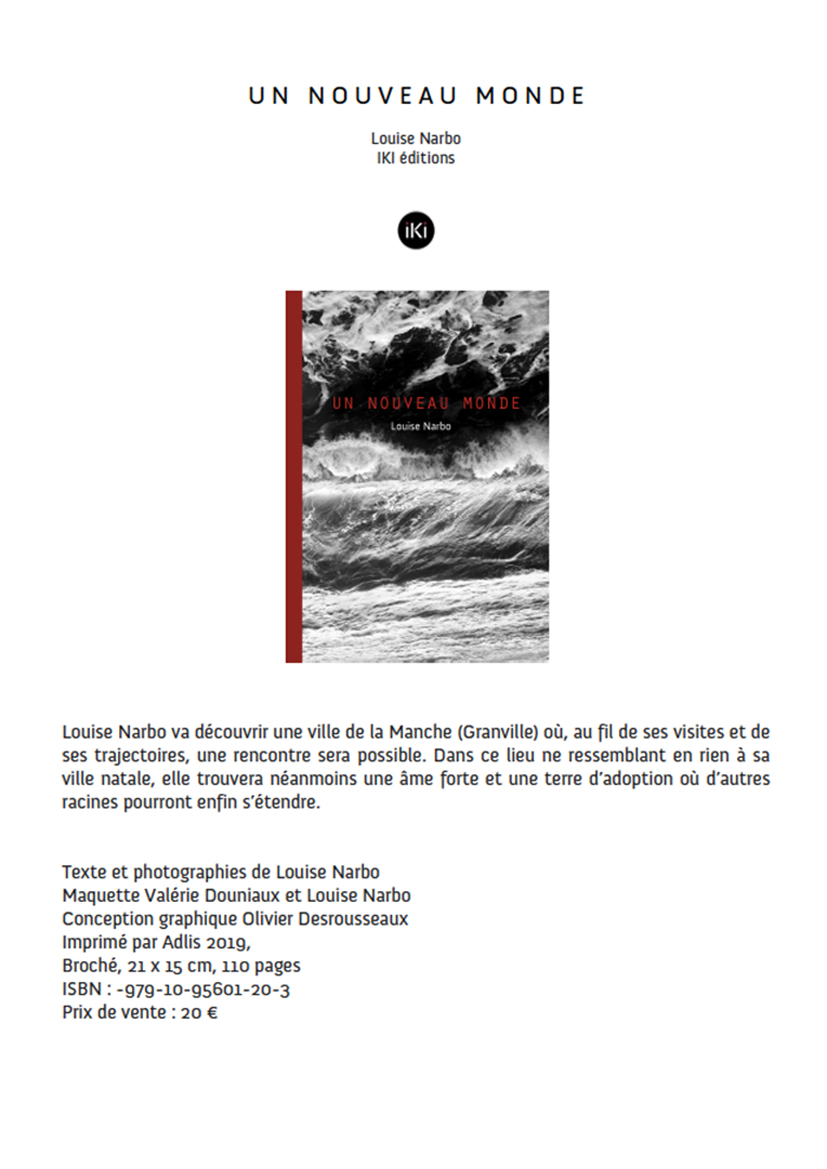

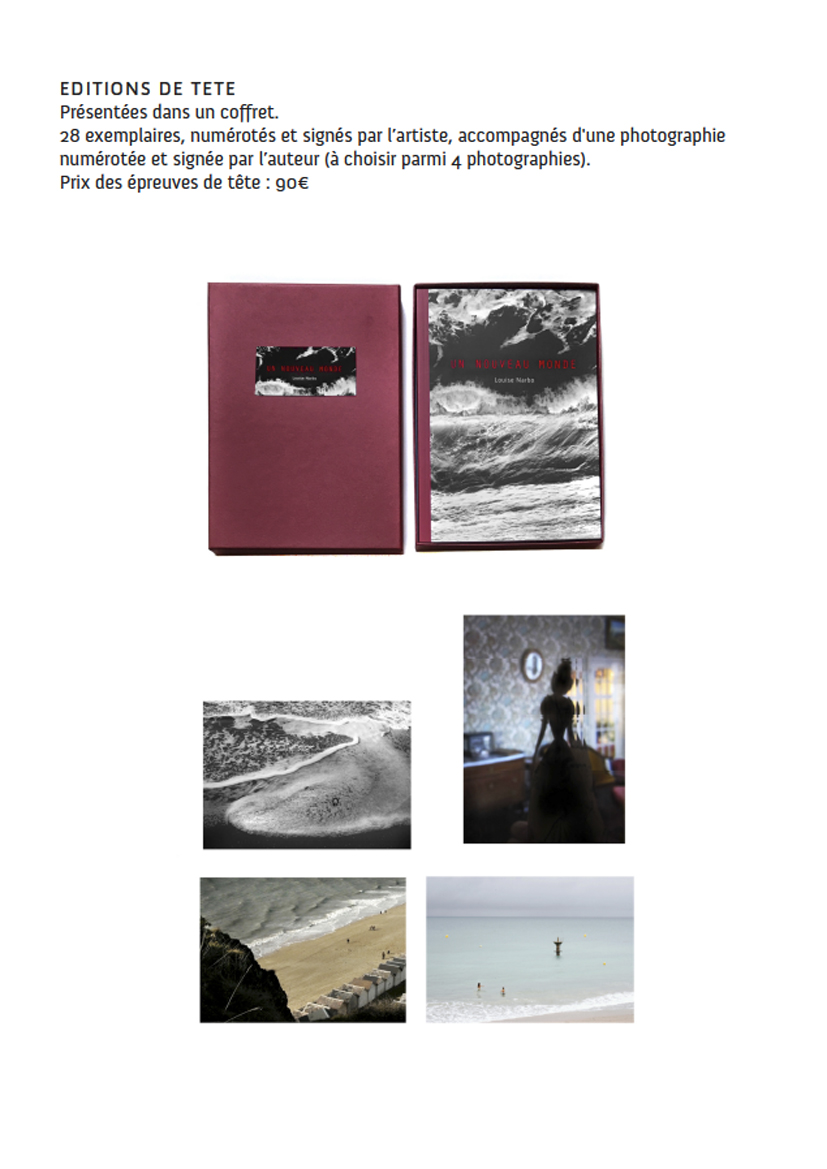

IKI EDITIONS. Publication. Un nouveau monde 110 pages, 15 x 21 cm

03/03/2019

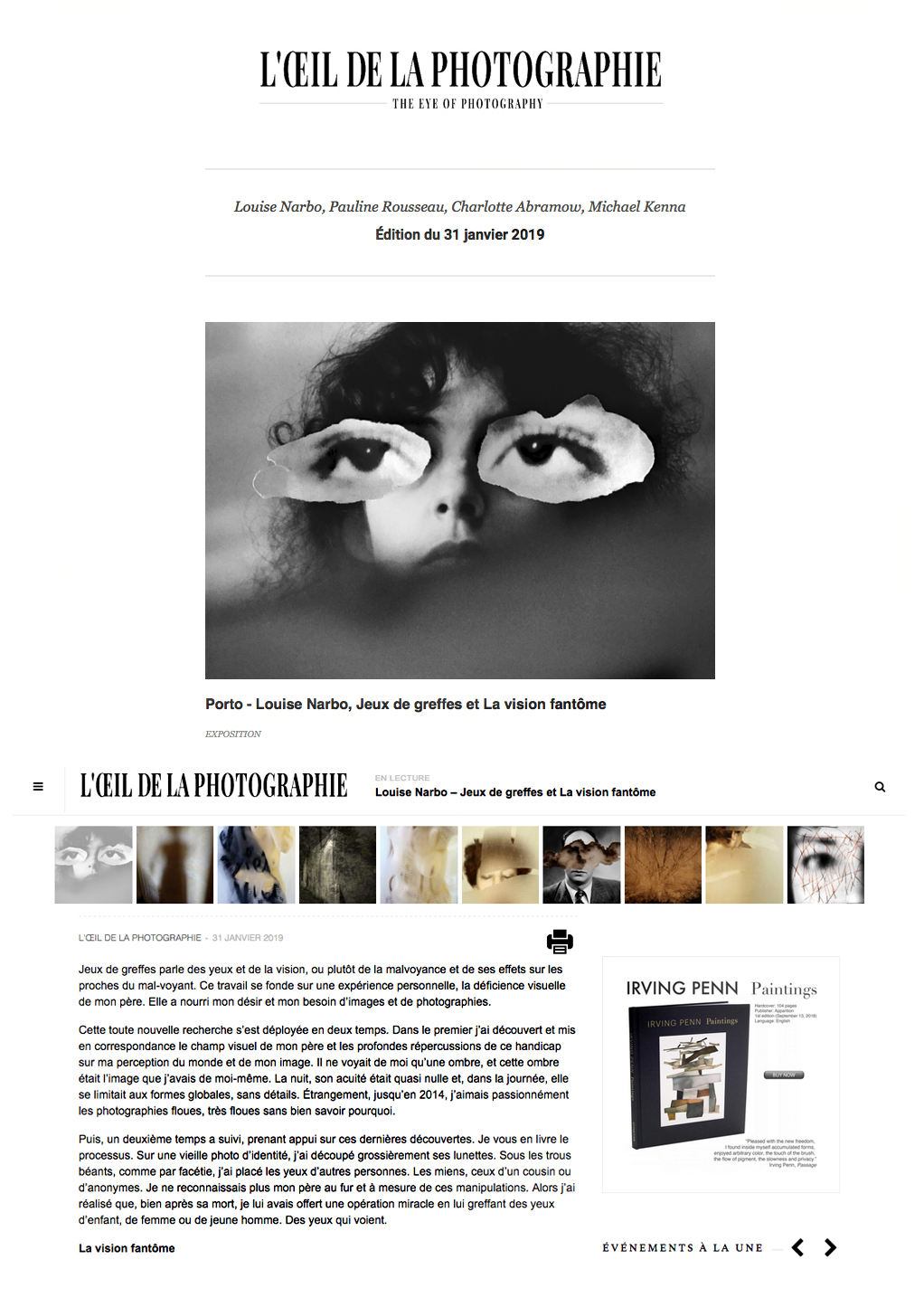

L’ŒIL DE LA PHOTOGRAPHIE. « Jeux de greffes » et « La vision fantôme »

31/01/2019

UMBIGO. Magazine d’art contemporain. Portugal. « Voir avec les yeux d’un autre »

01/03/2018

LA LIBRE.BE - Supplément Culture du jeudi - Jean-Marc Bodson

21/02/2018

A propos de l'exposition de la série "Jeux de greffes" à la GALERIE CHRISTINE COLON.

COLLECT ARTS ANTIQUES AUCTIONS

16/02/2018

Un article sur la série "Je(ux)" exposée à la GALERIE CHRISTINE COLON

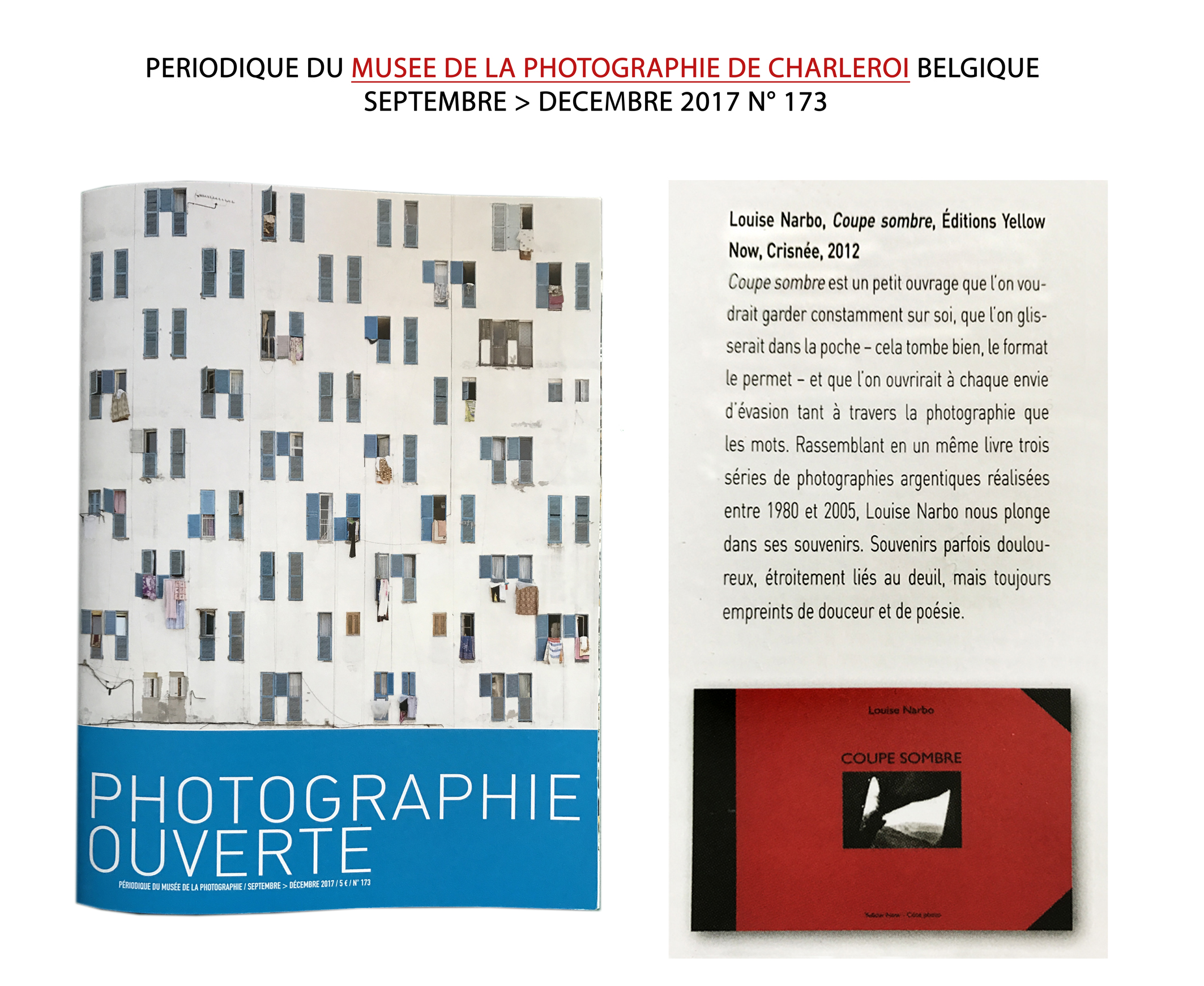

PERIODIQUE DU MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHARLEROI BELGIQUE - N° 173 – Article sur « Coupe sombre » et acquisition

31/12/2017

HANS LUCAS #18

23/09/2017

MOWWGLI

07/08/2017

LES EXPERIENCES PHOTOGRAPHIQUES. Article de Louise Narbo à propos du travail de Gérard Petrus Fieret exposé au BAL, Paris

16/05/2017

LA LIBRE BELGIQUE. Le fil rouge du deuil. Coupe sombre

10/05/2017

MAGAZINE FISHEYE - N° 17. Dans les secrets des photos de famille. Série Mémoire de papier

06/03/2016

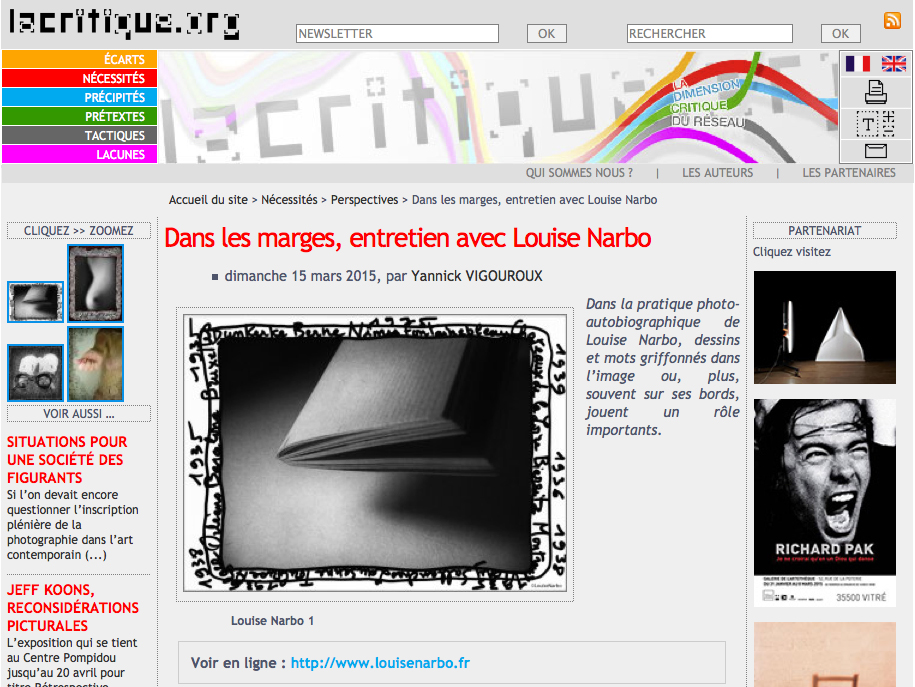

LACRITIQUE.ORG - "Dans les marges" Entretien avec Louise Narbo par Yannick Vigouroux

15/03/2015

CATALOGUE CENTRE CULTUREL D'HASSELT - Bouteille à la mer

06/11/2014

CATALOGUE WEGIMONT CULTURE - Le fil de soi

10/10/2014

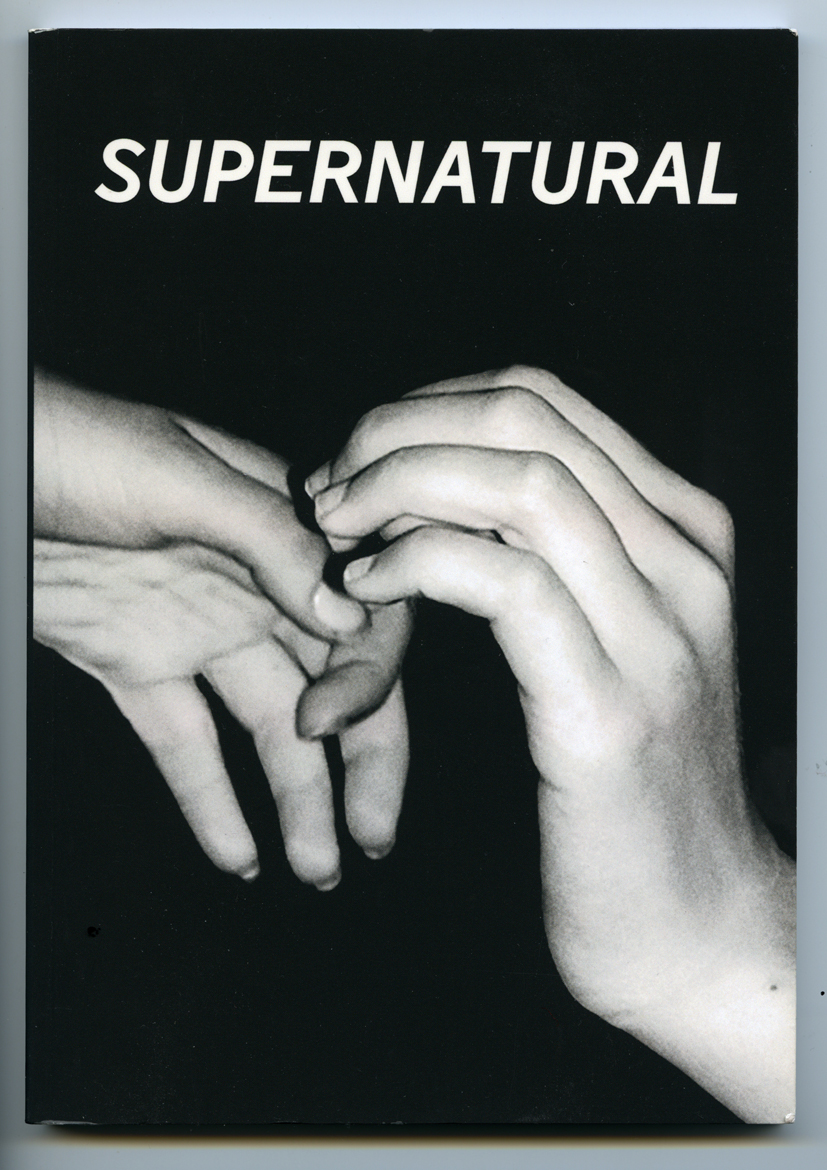

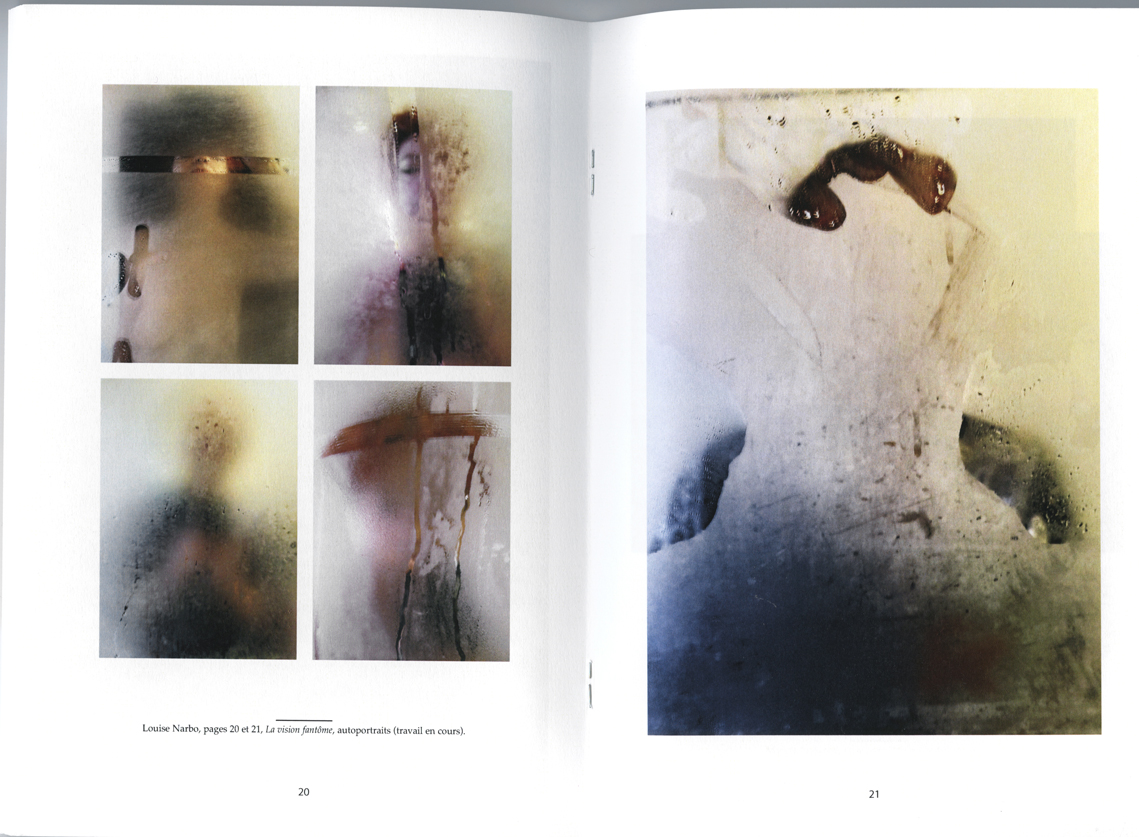

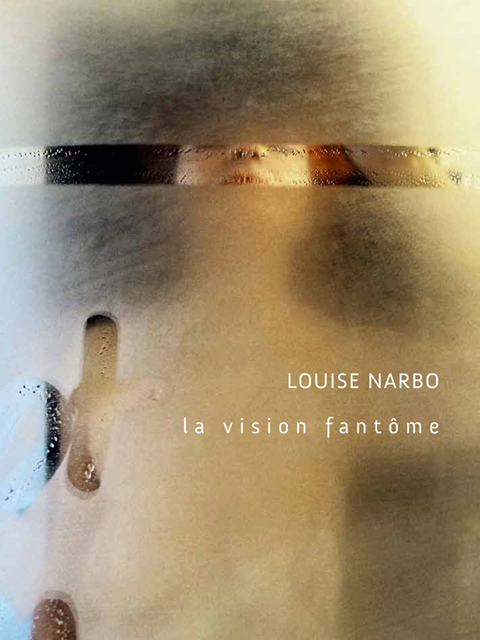

LA VISION FANTÔME - Adlis BOOK

20/04/2014

Format : 18cm x 25cm

Format : 18cm x 25cm

40 pages

18 photographies (couleur)

Adlis BOOK

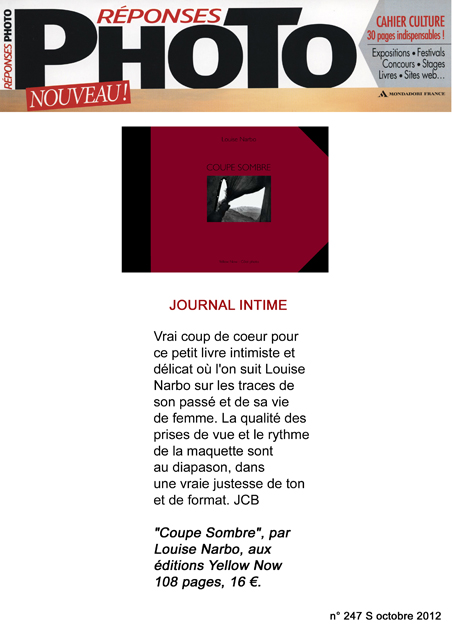

REPONSE PHOTO # 247

06/10/2012

LA FAUTE A ROUSSEAU # 61

01/10/2012

|

HÉLÈNE GESTERN, critique littéraire APA (extrait de «Passé recomposé» à paraître dans «La Faute à Rousseau») « Ce livre est d’abord le fruit d’un geste d’assemblage, un geste nourri d’une poésie énigmatique. Beaucoup de silences, donc, dans cette œuvre, des textes et des photos qui se rencontrent sur le mode de l’effleurement, de l’écho, dans ce qui est à la fois une pudeur et une intensité du dire de soi. Mais la fragmentation voulue est subsumée par la profonde cohérence de la poétique photographique : cette lumière, d’abord, puissante, intense, charnelle, d’un noir et blanc sensuel, et puis des thèmes, fils de mémoire auxquels l’œil s’accroche et qui petit à petit s’amplifient, comme un motif musical. Le premier est l’Algérie, une terre aimée, quittée, jamais oubliée : elle est toujours évoquée de façon allusive, devinée au travers d’une phrase. Pourtant, l’Algérie est partout, dans des insignes et des carnets scolaires, et surtout diffractée en nombreuses images portuaires : des navires, de côtes, toutes prises dans la lumière sèche de la Méditerranée. Même si les légendes, en fin d’ouvrage, nous parlent de Malte, des Açores, de la Grèce, la dissémination donne l’impression de renvoyer à une mémoire géographique unique dont le regard reconstruit partout les traces. Le deuxième fil est la passion amoureuse, magnifiée dans l’image d’un corps d’amant après l’amour, dans l’exposé de sa peau veloutée, dans l’érotique de la lumière qui dépose les motifs d’un voilage sur un sein nu. Infiniment émouvante est cette manière déterminée et douce de montrer les corps, jamais exhibitionniste, toujours expressive, absolument libre. Coupe sombre est un livre que l’on pourrait sans fin réinventer. Il porte en germe la narration d’une vie, mais la maintient sur une arête de silence qui lui donne un caractère parfois poignant. Le texte qui enveloppe ces instantanés sans leur imposer de lecture univoque, fait vibrer les interstices qui séparent les images, les sature de mémoire, peut-être de douleur. Louise Narbo dit, à travers ses photographies, des sentiments universels, comme la nostalgie, les racines, la filiation, le plaisir. Et les intervalles ménagés par la coupe sont autant d’espaces offerts à l’autre, autant d’écrans sensibles où projeter le film de sa propre mémoire. » |

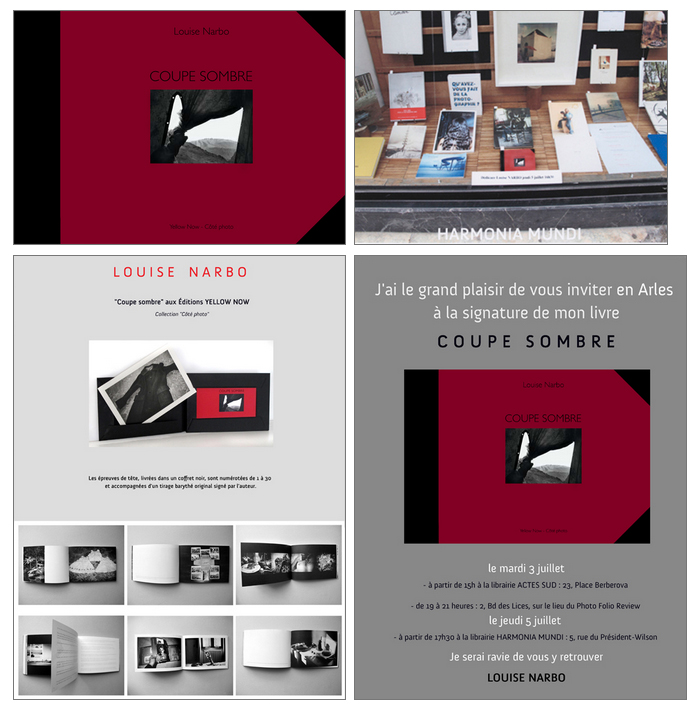

YELLOW NOW EDITIONS. Coupe sombre

22/08/2012

LA LIBRE.BE

14/03/2012

|

lalibre.be - - - - - - - BIP.OFF Jean-Marc Bodson - - - - - - - - - - Mis en ligne le 14/03/2012 PHOTOGRAPHIE EN VUE Une expo puissante, et un livre, “Coupe sombre”, qui fait place nette pour aller à l’essentiel. Louise Narbo, qui expose avec quelques autres au Comptoir du Livre dans le cadre du BIP.OFF à Liège, vient de publier "Coupe sombre", chez Yellow Now. C’est un petit livre formidable, avec assez peu de textes, mais qui s’avère en définitive très "écrit". On pourrait dire, pour résumer, que cela ressemble à un journal personnel, mais que c’est bien plus que cela. La photographe avertit d’emblée : "Mes souvenirs sont plus vieux que moi." On pourrait aussi dire qu’ils sont d’ailleurs. Et même, polis à ce point par le temps, dégagés de la gangue de l’immédiateté qui singularise tout, on ajouterait qu’ils sont ceux de toute une génération française marquée par la guerre d’Algérie. Cela, elle ne l’écrit pas, mais les images d’Alger la Blanche, en cartes postales ou en photos de quelques-uns de ses voyages sur les rives de la Méditerranée, le font pour elle. Les fragments de son journal, collés les uns aux autres sur quelques pages, cristallisent une mémoire collective partagée aussi par tous ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’histoire. C’est tout à fait remarquable d’avoir pu laisser ainsi de côté ce sentimentalisme qui nous paraît à chacun ce qu’il y a de plus vivace dans nos souvenirs, et qui ne fait qu’empêcher la ligne claire. D’où, précisément, cette "coupe sombre" dans les archives familiales de Louise Narbo, dans ses séries photographiques produites épisodiquement depuis 30 ans et dans ses textes aussi. De tout cet écheveau démêlé, simplifié, restait - on aurait pu s’en douter - ce fil de l’enfance qui, s’il caractérise chacun, est aussi le plus universel. Ceci explique la facilité qu’on a à faire sienne cette histoire de ballottement estival de l’adolescente entre la colonie et la métropole, entre parents et école, entre plénitude et solitude. La sensation de vacuité, le vertige même qui nous prend, çà et là, ne sont pas sans rappeler la tonalité - surtout l’atonalité - de la grande Annie Ernaux de "La Place" ou de "La Honte". Nul doute que l’on doive aussi cette évidence de l’ensemble au travail d’élagage fait à deux mains avec l’éditeur. En cela aussi, ce petit livre est exemplaire au sens premier du terme. C’est-à-dire qu’il devrait en faire réfléchir plus d’un (éditeurs, auteurs ) à la nécessité de garder la mesure juste dans l’autobiographie. Paradoxalement - credo d’Ernaux -, "en évitant le piège de l’individualité". Qui font battre les cœurs, exposition collective. Liège, BIP.OFF, Le Comptoir du Livre, 20, en Neuvice. Coupe sombre, photographies de Louise Narbo, préface d’Emmanuel d’Autreppe. Editions Yellow Now, coll. Côté photo, 106 pp., 16 €.

|

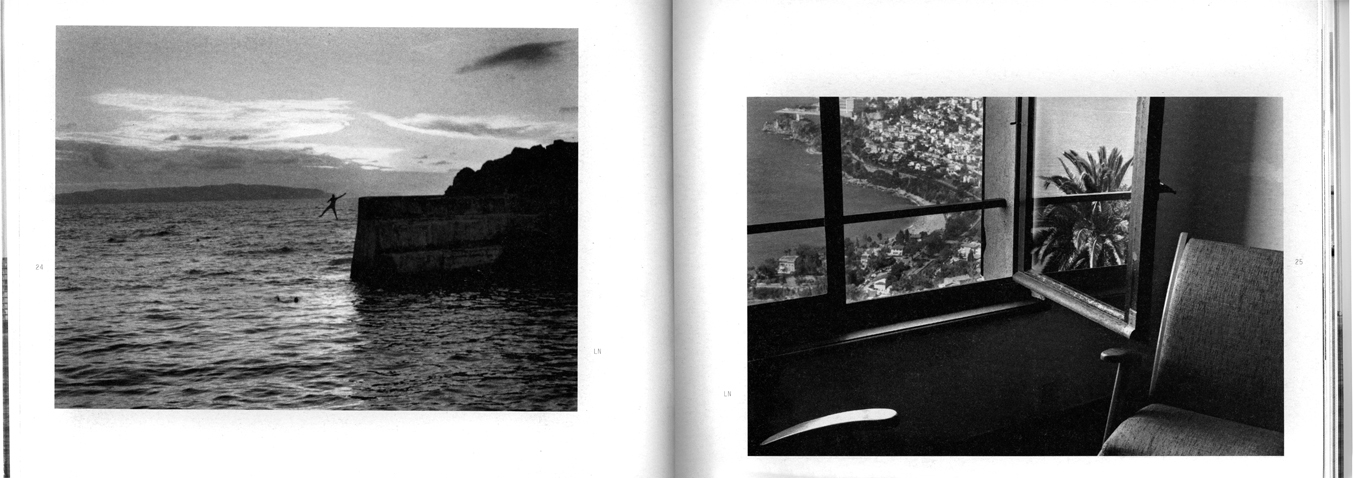

COUPE SOMBRE - Yellow Now Éditions

12/03/2012

|

Format : 17cm x 12cm 108 pages 77 photographies (N&B)

LE SUJET Coupe sombre est un témoignage distancié, une trace de mon parcours d’auteur. Une transmission qui laisse cependant au lecteur la place pour son propre voyage. Aux photographies alternent des phrases lapidaires issues de mon journal personnel. Mais jamais une image n’illustre un texte et inversement. Juste un écho entre les deux, parfois, un simple signifiant. Cela devient alors un journal photographique, une fiction autobiographique. Trois mouvements traversent le livre : le retour sur mes origines et les rumeurs lointaines de la guerre d’Algérie, la disparition de mes parents, et la rencontre d’un homme. Trois moments qui, somme toute, jalonnent toute existence. |

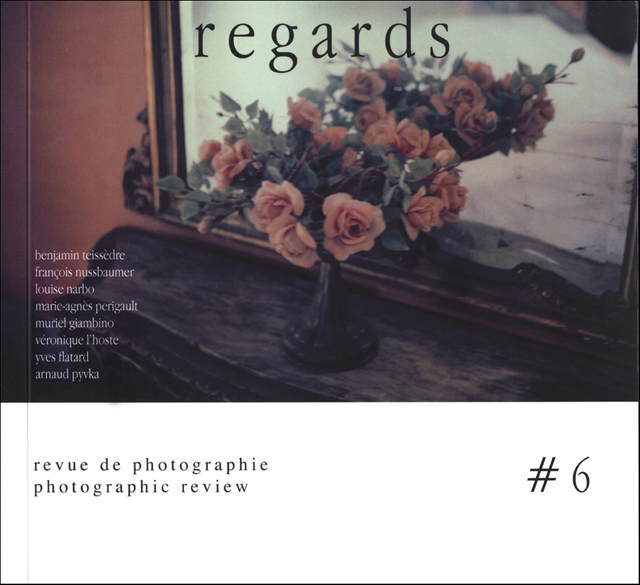

REVUE REGARDS # 6 - L'INTIME -

02/10/2010

|

L'intime # 6 Format : 21cm x 23 cm 120 pages Revue numérotée de 1 à 100

|

LES PHOTOGRAPHES.COM - Interview de Liv Gudmundson. Série Les Voyages de la nuit

02/10/2009

Louise Narbo, le roman d’une autoportraitiste - Interview de Liv Gudmundson

Louise Narbo explore l’autoportrait au sens large, en superposant à ses photos ses propres textes, et en rapportant de son enfance souvenirs et objets. Elle évoque son entourage familial et ses origines, y ajoute de nombreuses représentations d’elle-même, pour présenter une œuvre complète sur sa vie. Lauréate des rencontres photographiques du Xème arrondissement à Paris cette année, elle exposera une série appelée « Les voyages de la nuit » du 16 octobre au 28 novembre 2009.

Comment avez-vous commencé à faire de la photographie ?

Il y a plusieurs choses qui m’ont amenée à la photographie, et si l’on devait les résumer en deux mots, ce serait « l’absence » et « la perte ».

En ce qui concerne l’absence, mes parents n’ont pas eu de photo de mariage. Enfant cela me posait vraiment un problème car tout le monde autour de moi en avait une. Il me manquait la preuve qu’ils s’étaient bien mariés. Ça m’a toujours paru suspect.

Plus tard, vers dix huit ou vingt ans, j’ai confié à un photographe que je venais de rencontrer, quelques films à tirer. Il a mal noté mon adresse et je n’ai jamais pu les récupérer. Cette perte a été assez douloureuse. J’ai lu dans un livre d’Hervé Guibert, qu’il avait lui aussi perdu les premières photos vraiment intéressantes qu’il prit de sa mère. Après la prise de vue, il ouvrit son appareil, mais il n’y avait rien ! Il avait oublié de mettre un film!

Pour moi cette perte inaugurale m’a lancée dans un désir de photographier, comme pour me faire oublier l’absence et la perte de ce premier rouleau.

À côté de cela, mon père, et plus tard ma sœur, ont eu des pathologies visuelles graves. Mon père, en vieillissant, est devenu pratiquement aveugle. J’ai su très vite que voir était quelque chose d’extraordinaire. Je crois que, d’une certaine manière, ça m’a conditionnée.

Jeune fille, j’avais l’impression de ne pas avoir d’image de moi, peut-être au contact de mon père qui ne pouvait me voir. J’étais très sensible à cela et je croyais savoir discerner dans la rue les gens qui avaient eu un regard posé sur eux de ceux qui n’avaient pas connu ça.

Tous ces éléments font qu’à un moment donné, des choses se mettent en place. J’ai donc commencé à faire des autoportraits, pas tout à fait au début mais ça a été très vite un mode d’expression important. J’ai ressenti le besoin de le faire pour avoir un regard sur moi-même. Comme une prothèse de regard.

Quels sont vos souvenirs de vos premiers émois photographiques ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre je trouve. Au fond, faire des photos, on en fait toujours plus ou moins. La démarche est venue un peu au fur et à mesure.

À vingt ans, j’ai appris à développer et à tirer les films, j’avais un petit appareil. L’appareil photo n’a jamais été important pour moi. En général j’en prends un et je l’utilise jusqu’à ce qu’il soit cassé ! Pareil pour les objectifs, je ne suis pas du tout technicienne. Bien sûre, j’exagère un peu.

J’ai fait des photos sans but précis entre vingt et trente ans, et c’est seulement à la trentaine que j’ai commencé à m’y mettre de manière plus déterminée. C’est aussi à ce moment que j’ai commencé à écrire plus régulièrement. C’était comme des preuves de vie. J’ai fait beaucoup de paysages mais aussi des photographies de gens et de choses qui m’entouraient. De mon quotidien, mon intimité.

Par la suite j’ai voulu organiser mon travail en séries, j’ai confectionné des maquettes. J’aimais beaucoup les livres d’artistes. J’ai voulu à un moment que la photo et l’écriture - très lapidaire - se rencontrent. J’ai relu mes carnets, et j’ai cherché des photos qui pouvaient traiter de la même émotion. Les textes ne servent pas à expliquer l’image, mais à apporter quelque chose en plus, en écho ou en décalage.

Justement, les textes qui apparaissent sur vos photographies sont appliqués lors du développement argentique ou bien ajoutés numériquement ?

J’ai d’abord fait de l’argentique les vingt premières années. C’est depuis peu que je fais du numérique. Dans la série « Les voyages de la nuit », j’ai essentiellement transformé l’image au tirage, dans mon labo. Les textes ont étés rajoutés alors. J’ai utilisé du papier baryté, non pas à l’endroit mais à l’envers. De ce fait, quand la lumière traversait le papier, ça donnait une image plus douce, veloutée, avec une texture particulière. Pour les textes j’utilisais du papier transparent, j’écrivais dessus et je le posais à l’envers ou à l’endroit sur le papier photographique. Parfois je mettais aussi le texte dans le passe-vue. Enfin, j’ai utilisé quelquefois la technique du photogramme avec mes propres photos déjà tirées que je posais directement sur le papier baryté vierge.

D’où vient l’idée de ces textes ?

Je suis née en Algérie, pays que j’ai quitté adolescente. Pendant des années j’ai rêvé inlassablement de la mer, qui me manquait énormément à Paris. J’ai trouvé ces images de rêve tellement incroyables, que j’ai voulu tenter de représenter, en photographie, ces impressions oniriques. Comme dans les rêves, il y a des phrases qui viennent, des mots qui se répètent.

Comment êtes vous venue à participer aux Rencontres Photographiques du Xème arrondissement à Paris ?

C’est suite à un rendez-vous au Centre Iris, lors d’un « Café Foto ». J’y ai rencontré le commissaire de l’exposition de cette année, Jean-Gabriel Lopez. Il a aimé mon travail. C’est suite à cette rencontre que je me suis présentée au concours pour les Rencontres Photo de la Mairie du 10ème.

Vous participez souvent à ce genre d’événement ?

De plus en plus. J’ai eu une période où j’aimais bien faire des expositions, d’autres périodes où je ne voulais plus. Actuellement je m’y remets. En 2006 et 2008 j’ai exposé pour le Mois de la Photo Off. De manière générale, je travaille seule. Par contre j’ai rencontré pendant des stages, des personnes qui sont devenues mes amis. J’ai fait des stages avec de grands photographes pour mieux comprendre leurs trajectoires. Je cherchais plus à les rencontrer qu’à apprendre d’eux, j’oublie toujours ce que j’apprends.

Madère, une île qui a une signification pour vous ?

C’était d’abord une rencontre fortuite. Mais il y avait la mer, les palmiers, comme à Alger. J’ai eu vraiment l’impression de faire un voyage dans le temps. La population semblait vivre comme dans les années cinquante. Ça me rapprochait de l’époque de ma propre enfance.

Par le passé vous avez rencontré Arno Rafael Minkkinen, pouvez-vous nous décrire cette expérience ?

Au départ c’est grâce à un couple de photographes qui a créé une association qui s’appelle « Noir d’Ivoire ». Tous les étés ils proposent des stages et invitent un grand photographe : Arno Minkkinen, Machiel Botman, Max Pam pour ne citer qu’eux.

J’ai rencontré, à mon premier stage, Arno Minkkinen. Cet homme, son émotion, sa rigueur dans le travail m’a beaucoup touchée. Et surtout sa trajectoire. Il était capable de beaucoup se livrer, de dire des choses très personnelles. C’est aussi quelqu’un de très généreux, qui transmet beaucoup.

Par rapport à l’ensemble de tout ce qu’il nous a montré, j’ai tenté de lui renvoyer mon regard sur son œuvre. Je trouve que c’est important de pouvoir donner un retour sur ce qu’on nous montre. Je me suis rendue compte que, comme pour moi, son travail personnel et ses autoportraits avaient permis de restaurer quelque chose dans sa vie.

Vous avez eu d’autres mentors ?

Oui, il y a assez longtemps, dans les années 80, j’ai fait une rencontre cruciale pour moi, avec le photographe américain Mark Power. À l’époque, il travaillait sur « Le journal intime de Rita Hayworth », un journal complètement imaginaire.

J’ai fait un stage avec lui, j’ai découvert un homme formidable, toujours de merveilleuse humeur. Il a très vite été question d’écrire sur les photos. C’est à ce moment que je me suis demandée pourquoi écrire sur les photos, et pas plutôt utiliser les textes que j’avais déjà écrits. J’ai donc commencé à photocopier mon journal intime et à y découper quelques phrases, puis à les « essayer » aux images, par essai et erreur. Il a beaucoup aimé mon travail et m’a proposé, plus tard, d’aller à Washington pour intervenir auprès d’une de ses amies qui était professeur à l’université, professeur de journaux intimes !!! J’étais très étonnée que cette matière soit enseignable, mais je n’y suis jamais allée.

Mark Power et Barbara Crane m’ont appris à utiliser mes erreurs. Choisir celles qui sont intéressantes et qui ouvrent des perspectives, et celles qui sont à écarter.

À mon dernier stage à Arles, cet été, j’ai rencontré Klavdij Sluban. Il exprime lui aussi les choses avec beaucoup d’émotions. Son travail m’a impressionnée par sa rigueur sur le sensible, et l’extrême exigence que l’on sent toujours dans ce qu’il nous montre.

Vous dites qu’il y a un élément de fiction autobiographique dans votre travail. Pouvez-vous expliquer cet équilibre entre la fiction et la réalité personnelle ?

Travailler sur l’intime c’est chercher sa vérité. C’est difficile de la livrer comme ça, à l’extérieur. J’attends un savoir de ce que je fais. Ce que je vais faire, de fil en aiguille, doit m’amener sur une voie inexplorée de moi-même. Je ne me bride pas à la prise de vue. Par contre, dès que je vois que ça ouvre des portes, je structure mon travail.

Et le fait de faire se rencontrer l’écriture et l’image, deux éléments venus de périodes et de contextes parfois très différents, de ce fait va naître une autre histoire pour le spectateur.

Parfois ces écritures ne sont pas une phrase complète mais un morceau de phrase voir un mot seulement. Que pensez-vous que ça évoque chez les spectateurs ?

Comme un chuchotement peut-être… Une invitation à laisser venir les pensées préconscientes, les souvenirs…

Dans l’ensemble l’écriture doit être assez courte, il faut saisir l’image et la phrase dans un même laps de temps.

Vous travaillez régulièrement ou bien de manière épisodique ?

J’ai beaucoup travaillé depuis la mort de mes parents. Avant je travaillais de manière très ponctuelle, mais depuis six ou sept ans c’est vraiment quelque chose de quotidien pour moi et de très fort, presque comme une drogue !

Vous avez des projets de livre ?

J’aimerais beaucoup que mon travail prenne la forme de livre. J’ai peut-être un contact avec un éditeur mais rien n’est encore sûr. L’ensemble de ma recherche est très intérieure, le livre permettrait plus d’intimité au lecteur.

Il y a des autoportraits pour lesquels vous utilisez des miroirs, on peut dire que c’est un exercice qui vous correspond ?

J’aime beaucoup les miroirs. C’est aussi un peu selon les situations. J’utilise parfois jusqu’à trois miroirs. En avançant dans la vie, le face à face est de plus en plus difficile, si bien que je fais plutôt des autoportraits en mouvement en ce moment. Ça revient à faire des portraits un peu flous et parfois des choses quelque peu monstrueuses. En fait, je les préfère à la réalité !!